Prabhuji en Español

Para obtener más información sobre Prabhuji, visite: https://www.prabhuji.net/Prabhuji

Facebook: https://www.facebook.com/MysticAvadhuta/

Tienda: https://prabhujisgifts.com/

Youtube: https://www.youtube.com/c/Prabhuji108

Libros: https://prabhujisgifts.com/collections/books-in-spanish

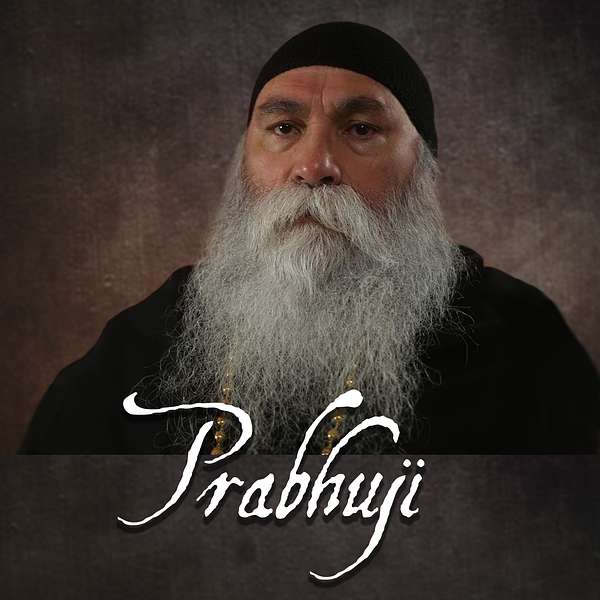

David, Ben Yosef, Har-Zion, quien escribe bajo el seudónimo de Prabhuji, es místico avadhūta. En 2011, decidió retirarse de la sociedad y adoptar una vida eremítica de silencio y contemplación. Pasa sus días en soledad, escribiendo, pintando, orando y meditando.

Prabhuji no acepta el papel de una autoridad religiosa que, a lo largo de los años, la gente ha intentado atribuirle. Aunque muchos lo consideran un ser iluminado, Prabhuji no se presenta como un predicador, guía, coach, creador de contenido, persona influyente, preceptor, mentor, consejero, asesor, monitor, tutor, orientador, profesor, instructor, educador, iluminador, pedagogo, evangelista, rabino, posek halajá, sanador, terapeuta, satsanguista, psíquico, líder, médium, salvador o gurú. Se ha retirado de toda actividad pública y no ofrece sat-saṅgs, conferencias, reuniones, retiros, seminarios, encuentros, grupos de estudio o cursos.

Durante 15 años (1995-2010), Prabhuji aceptó las solicitudes de algunas personas que pidieron expresamente ser discípulos suyos. En el año 2010, tomó la irrevocable decisión de rechazar nuevas solicitudes. Objeta la religiosidad social, organizada y comunitaria. Su mensaje no promueve la espiritualidad colectiva, sino la búsqueda individual e interior.

Prabhuji no hace proselitismo. A través de sus declaraciones, no intenta persuadir, convencer o inducir a nadie a cambiar su perspectiva, filosofía o religión. Prabhuji no ofrece consejos, asesoría, guía, métodos de autoayuda ni técnicas de desarrollo físico o psicológico. Sus enseñanzas no otorgan soluciones a problemas materiales, económicos, psicológicos, amorosos, familiares, sociales o corporales. Prabhuji no promete milagros ni salvación espiritual. Solo habla de lo que le ocurrió. Prabhuji comparte propia experiencia fraternalmente sin intención de atraer discípulos, visitantes o seguidores. En la actualidad, escribe libros y ofrece charlas solo a los pocos discípulos y amigos que le acompañan.

Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.

Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.

Les rogamos a todos respetar su privacidad y no tratar de contactarse con él, por ningún medio, para pedir entrevistas, bendiciones, śaktipāta, iniciaciones o visitas personales.

Este podcast no es administrado por Prabhuji mismo, sino por algunos de sus discípulos y amigos, con el propósito de preservar su mensaje de sabiduría.

Advertencia:Las ideas expresadas por Prabhuji no deben ser consideradas un sustituto del consejo médico o de la ayuda profesional. Si la ayuda o el asesoramiento de un experto es necesaria, deben buscarse los servicios de un profesional competente.

Prabhuji en Español

El vacío y lo imposible: diálogo entre el budismo mahayana y el psicoanálisis lacaniano

Hoy propongo un diálogo entre el psicoanálisis lacaniano y las enseñanzas budistas mahayana.

Ambas investigan los límites del lenguaje, las imágenes y los conceptos, aunque desde perspectivas radicalmente distintas.

Estas tradiciones surgidas en contextos históricos y culturales completamente diferentes comparten un propósito esencial,

explorar aquello que trasciende de las categorías con las que comprendemos el

mundo.

Hoy propongo un

diálogo entre el psicoanálisis

lacaniano y las

enseñanzas budistas mahayana.

Ambas investigan los

límites del lenguaje,

las imágenes y los

conceptos, aunque desde perspectivas

radicalmente distintas.

Estas tradiciones surgidas

en contextos históricos

y culturales completamente diferentes

comparten un propósito esencial,

explorar aquello que

trasciende de las categorías

con las que comprendemos el

mundo.

Lacan propone una teoría de la

subjetividad

estructurada en tres registros,

lo simbólico, lo imaginario y lo real.

Lo simbólico se refiere al lenguaje y

los sistemas que organizan nuestra realidad.

Lo imaginario abarca las imágenes y

las identificaciones que conforman

nuestra percepción de nosotros mismos.

Finalmente, lo real.

Lo real es aquello que está

más allá de toda representación.

Lacan lo define como lo imposible.

No puede integrarse ni simbolizarse,

pero paradójicamente,

organiza y da forma nuestra experiencia.

En el budismo Mahayana encontramos

la enseñanza central

de la vacuidad o shunyata.

Esta afirma que ningún fenómeno posee

una existencia intrinsica.

Nada es independiente,

ni tiene una esencia fija,

ya que todo depende de causas,

condiciones y relaciones.

Nagarjuna lo expresó con claridad.

Las cosas son vacías porque son

dependientemente originadas,

dependientemente originadas.

Eso implica que la

la realidad, lejos de ser

sólida, concreta o permanente,

es fluida e interdependiente.

Aunque el budismo y Lacan parten

de perspectivas completamente distintas,

comparten un tema fundamental.

El vacío estructural

que subyase tanto a nuestra

experiencia del mundo como la

naturaleza de la realidad.

En la shunyata,

el vacío no significa ausencia de

existencia,

sino carencia de una esencia propia.

Para Lacan,

lo real es un vacío

en el sistema simbólico,

un límite infranqueable.

Analicemos cómo estas

concepciones se entrelazan y a la vez divergen.

Comencemos con la shunyata.

En el budismo, esta noción

no se limita a los objetos externos.

También incluye al

sujeto que los percibe.

La idea del yo, como entidad

sólida y autónoma, es, según el budismo,

una ilusión que perpetúa el apego,

el sufrimiento y las emociones negativas.

Muy importante en el budismo.

Shunyata no niega la existencia del yo,

pero redefine su

naturaleza como un constructo

dependiente de

condiciones en constante transformación.

Por lo tanto,

nuestra relación con el mundo

se basa en una percepción

distorsionada de la realidad.

En el caso de Lacan, lo real

no alude a lo empírico ni tangible.

no es un objeto

perceptible a través de los sentidos.

Más bien lo real es un

límite, una ausencia vinculada al deseo.

Para lacan el deseo no

intenta llenar un vacío accidental.

Por el contrario, ese vacío,

esa falta,

constituye la esencia del deseo mismo.

Nunca logramos plenamente

lo que deseamos,

porque lo real como vacío estructural es

inefable e imposible de simbolizar.

Aquí hayamos un punto de

conexión esencial entre Shunyata y lo real.

Ambas nociones cuestionan

las ideas de sustancia y esencia.

Tanto en Lacan como en el

budismo, la realidad no es fija ni inmutable.

En Shunyata los fenómenos

carecen de naturaleza intrínseca.

Están vacíos porque

dependen de causas externas.

En Lacan, lo real es lo que permanece

fuera del sistema simbólico,

aquello que el lenguaje no puede capturar.

Sin embargo, estas

tradiciones no son idénticas.

Una diferencia crucial

está en la posición del sujeto.

En el psicoanálisis Lacaniano,

el sujeto ocupa un lugar central.

Todo se organiza en

función de su relación con el lenguaje,

el deseo y

los registros de lo simbólico,

lo imaginario y lo real.

En contraste el

budismo busca desmantelar

la noción misma de un

sujeto independiente, autónomo.

Desde la perspectiva budista, el yo

no es una identidad sólida, concreta,

sino una construcción que

surge de interrelaciones.

Esto conduce a la disolución

de la dualidad entre sujeto y objeto.

Otra diferencia importante

radica en los fines de estas perspectivas.

En el budismo, la

realización de shunyata es transformadora.

Su realización conduce a la liberación

del sufrimiento, al permitir desapegarse de

las ilusiones que generan

conflictos y emociones negativas.

En Lacan, lo real no es superable.

Es un límite permanente que estructura

la subjetividad y que

no puede ser trascendido.

Sin embargo, tanto la shunyata

del budismo como lo real de Lacan,

nos desafían a replantear nuestras

suposiciones más

fundamentales sobre la realidad.

Nos enseñan que el

vacío no es un defecto,

es una condición

esencial de la existencia.

Existe un vacío en el núcleo de nuestra experiencia

que lejos de

ser una carencia o una falta,

constituye el origen, la

fuente, de la cual todo surge, todo emana.

En ese espacio inefable, es

posible relacionarse con el mundo

y con nosotros mismos desde

una perspectiva fresca y renovada,

más allá de las ilusiones.

En el vacío donde la realidad se

revela como un campo de interconexión infinita.

En el lugar donde el

lenguaje se quiebra

y las imágenes se desvanecen,

perresiste una resonancia.

Lo que nunca podrá

ser plenamente articulado.

Este vacío, concebido como lo real

en la teoría Lacaniana

o como la

vacuidad en las enseñanzas budistas,

no es un abismo destructor,

es una apertura que permite una nueva realización,

es un territorio donde las certezas se

desvanecen y las

estructuras que parecían inmutables

se revelan como

procesos en constante transformación.

Un paralelo útil

para comprender esto

es el horizonte,

un destino inalcanzable

que delimita nuestra visión

y sugiere lo inexplorado.

Así puede

entenderse el vacío como un límite

que no encierra sino

que señala la posibilidad

de superar categorías pré-establecidas,

replanteando nuestra

relación con la existencia.

Este vacío, lejos de

generar angustia o desesperanza,

nos recuerda que la realidad es un

constructo en constante

evolución, siempre en proceso,

siempre inacabado.

El budismo mahayana sostiene que los

fenómenos carecen de esencia fija, concreta,

surgiendo de un

entramado de interrelaciones.

Esto contrasta con la tendencia

humana a aferrarse a lo que considera permanente.

origen del sufrimiento.

Paralelamente, Lacan analiza

el deseo humano

estructurado alrededor

de una carencia insaciable.

Aunque esta carencia pueda parecer

frustrante, es también

la base de nuestra subjetividad

y nuestra posibilidad de cambio.

Al aceptar el límite

como parte fundamental de

nuestra experiencia,

abandonamos la frustrante

persecución de lo inalcanzable.

Reconocer que nunca alcanzaremos

plenamente lo que deseamos no significa rendirse.

Nos abre a vivir con

una disposición renovada.

Habitar el vacío no es sucumbir ante la carencia,

es descubrir en

ella una fuerza transformadora.

En ese vacío, logramos una conexión más

auténtica con todo y todos,

incluso con nosotros mismos.

Así, el vacío se revela como

el inicio de un movimiento perpetuo.

Nos invita a soltar

las pretensiones de certeza

y aceptar la fluidez como

parte esencial de la existencia.

En ese espacio, entre

lo conocido y lo inalcanzable,

aguarda nuestro potencial.

En este terreno, lo que

falta no representa una pérdida,

sino la fuerza que nos empuja.

Hacia lo que aún puede llegar a ser.