Prabhuji en Español

Para obtener más información sobre Prabhuji, visite: https://www.prabhuji.net/Prabhuji

Facebook: https://www.facebook.com/MysticAvadhuta/

Tienda: https://prabhujisgifts.com/

Youtube: https://www.youtube.com/c/Prabhuji108

Libros: https://prabhujisgifts.com/collections/books-in-spanish

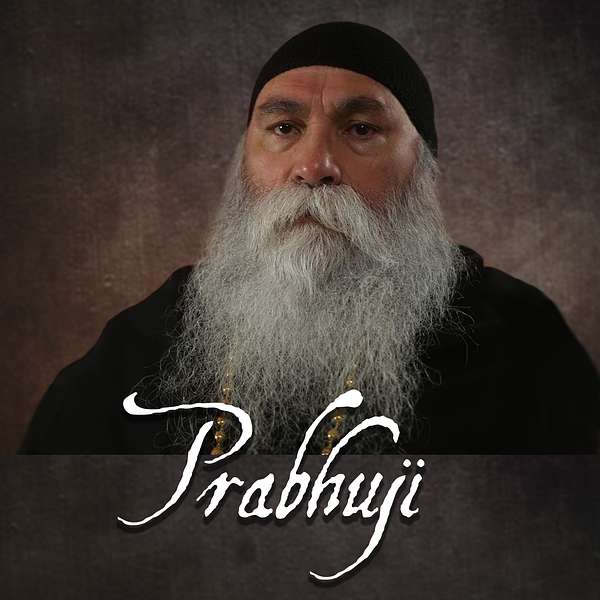

David, Ben Yosef, Har-Zion, quien escribe bajo el seudónimo de Prabhuji, es místico avadhūta. En 2011, decidió retirarse de la sociedad y adoptar una vida eremítica de silencio y contemplación. Pasa sus días en soledad, escribiendo, pintando, orando y meditando.

Prabhuji no acepta el papel de una autoridad religiosa que, a lo largo de los años, la gente ha intentado atribuirle. Aunque muchos lo consideran un ser iluminado, Prabhuji no se presenta como un predicador, guía, coach, creador de contenido, persona influyente, preceptor, mentor, consejero, asesor, monitor, tutor, orientador, profesor, instructor, educador, iluminador, pedagogo, evangelista, rabino, posek halajá, sanador, terapeuta, satsanguista, psíquico, líder, médium, salvador o gurú. Se ha retirado de toda actividad pública y no ofrece sat-saṅgs, conferencias, reuniones, retiros, seminarios, encuentros, grupos de estudio o cursos.

Durante 15 años (1995-2010), Prabhuji aceptó las solicitudes de algunas personas que pidieron expresamente ser discípulos suyos. En el año 2010, tomó la irrevocable decisión de rechazar nuevas solicitudes. Objeta la religiosidad social, organizada y comunitaria. Su mensaje no promueve la espiritualidad colectiva, sino la búsqueda individual e interior.

Prabhuji no hace proselitismo. A través de sus declaraciones, no intenta persuadir, convencer o inducir a nadie a cambiar su perspectiva, filosofía o religión. Prabhuji no ofrece consejos, asesoría, guía, métodos de autoayuda ni técnicas de desarrollo físico o psicológico. Sus enseñanzas no otorgan soluciones a problemas materiales, económicos, psicológicos, amorosos, familiares, sociales o corporales. Prabhuji no promete milagros ni salvación espiritual. Solo habla de lo que le ocurrió. Prabhuji comparte propia experiencia fraternalmente sin intención de atraer discípulos, visitantes o seguidores. En la actualidad, escribe libros y ofrece charlas solo a los pocos discípulos y amigos que le acompañan.

Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.

Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.

Les rogamos a todos respetar su privacidad y no tratar de contactarse con él, por ningún medio, para pedir entrevistas, bendiciones, śaktipāta, iniciaciones o visitas personales.

Este podcast no es administrado por Prabhuji mismo, sino por algunos de sus discípulos y amigos, con el propósito de preservar su mensaje de sabiduría.

Advertencia:Las ideas expresadas por Prabhuji no deben ser consideradas un sustituto del consejo médico o de la ayuda profesional. Si la ayuda o el asesoramiento de un experto es necesaria, deben buscarse los servicios de un profesional competente.

Prabhuji en Español

Donde hay poder, hay resistencia: una reflexión inspirada en Foucault

Hoy continuaremos explorando el legado de Michel Foucault, uno de los filósofos

más brillantes del siglo XX.

Esta es nuestra segunda charla acerca del tema.

Uno de los aportes más originales de Foucault es su forma de analizar el poder.

Tradicionalmente, se piensa en el poder como una posesión, como una fuerza

ejercida de arriba hacia abajo.

Sin embargo, Foucault revela una perspectiva distinta, diferente.

Hoy continuaremos

explorando el legado de Michel Foucault,

uno de los filósofos

más brillantes del siglo XX.

Esta es nuestra

segunda charla acerca del tema.

Uno de los aportes

más originales de Foucault

es su forma de analizar el poder.

Tradicionalmente, se

piensa en el poder como una posesión,

como una fuerza

ejercida de arriba hacia abajo.

Sin embargo, Foucault revela

una perspectiva distinta, diferente.

El poder no sólo reprime, también crea,

genera normas,

saberes y especialmente sujetos.

Está presente en todas partes,

no únicamente en instituciones formales

como gobiernos o empresas,

sino también en

nuestras interacciones cotidianas.

En su obra Vigilar y

castigar, Foucault analiza cómo

el poder ha

evolucionado a lo largo de la historia.

En el pasado, el castigo era visible

y perturbador, como por

ejemplo en las ejecuciones públicas.

En la modernidad, el poder

se sutiliza y se vuelve más eficaz.

Un ejemplo de este

concepto es el panóptico,

un diseño de prisiones que permite a

los guardias vigilar sin ser vistos.

Los prisioneros, al ignorar si están

siendo observados, comienzan a autorregularse.

Este modelo también se implementa

en escuelas, en hospitales

y otros espacios modernos.

No se trata únicamente de vigilancia.

Las instituciones

modernas también generan categorías

que determinan lo normal y lo

anormal, lo sano y lo patológico.

Las ciencias humanas,

frecuentemente vistas como objetivas

o consideradas objetivas, participan

activamente en este proceso.

Según Foucault, estas disciplinas no

solo buscan comprender al ser humano,

sino que también lo clasifican,

gestionan y controlan, lo dominan.

Un aspecto

frecuentemente discutido en la obra

de Foucault es su

visión sobre la resistencia.

Afirma que donde hay poder hay

resistencia, pero no detalla cómo se lleva a cabo.

Esto ha generado críticas incluso

entre sus seguidores quienes señalan que se

dedica más a describir los mecanismos de

dominación que a

proponer formas de desafiarlos.

Sin embargo, Foucault ofrece una clave.

Ofrece una clave.

La resistencia no

implica un enfrentamiento directo,

sino que se

manifiesta de manera más sutil.

Consiste en abrir

fisuras y crear espacios donde

las normas

establecidas puedan ser cuestionadas.

Finalmente, quiero

destacar otro tema central.

La crítica a la razón moderna en su

obra Historia de la locura en la época clásica,

Foucault muestra cómo la

modernidad confinó y excluyó la locura.

Los manicomios, por ejemplo, no

sólo aislaban a los pacientes de la sociedad,

también establecían

qué era aceptable y que no.

Este proceso de exclusión

constituye una forma de poder,

un mecanismo para

reforzar la autoridad de la

razón sobre aquello

que no se ajusta a sus normas.

Este análisis se aplica también a

otras áreas, como las cárceles y los hospitales,

donde opera una lógica similar.

Estas instituciones no

sólo cumplen funciones prácticas,

también configuran

nuestra forma de comprender el mundo,

de clasificarnos a

nosotros mismos y a los demás.

Foucault nos deja una lección

esencial, una lección muy importante.

Poder, saber y

subjetividad están profundamente enlazados.

Su obra nos invita a

mirar más allá de lo evidente,

a cuestionar

estructuras que parecen naturales,

pero son históricas y contingentes.

En ese cuestionamiento, tal vez podamos

imaginar formas

distintas de ser y estar en el mundo.

Uno de los conceptos más

influyentes de Foucault es el poder pastoral,

inspirado en Heidegger.

Utiliza esta idea para explicar cómo

se ejerce el control en diversas sociedades.

En términos simples, el poder pastoral

se asemeja a un pastor que cuida su rebaño,

con una diferencia crucial,

una diferencia esencial, central.

Aquí se trata de seres humanos.

Este poder no sólo

guía y protege,

también domina, moldeando conductas y conciencias

en nombre de un orden superior.

El concepto de poder pastoral proviene

de la Iglesia

Católica durante la Edad Media.

En el acto de confesión, el

fiel revela sus pecados al sacerdote.

Esta práctica religiosa era

también un mecanismo de vigilancia.

Siendo representante de Dios, el

sacerdote accedía a los aspectos más íntimos,

más personales de la vida del confesante.

Este modelo de confesión se

fundamentaba en el temor al castigo divino.

El penitente, temiendo la condena

eterna, buscaba el perdón mediante la absolución.

Sin embargo, al hacerlo,

también aceptaba una estructura jerárquica

que reforzaba el dominio de la Iglesia.

El resultado?

Una relación de

poder profundamente desigual.

El fiel exponía su corazón

mientras el sacerdote, manteniendo su intimidad,

su privacidad conservaba

sus propios pensamientos en secreto.

Aquí se evidencia una dinámica clave.

El entrelafamiento

de conocimiento y poder.

Según Foucault, esta forma de

poder no desapareció en la modernidad.

En lugar de extinguirse, se

transformó y se trasladó a otras instituciones.

Pensemos en el Estado moderno.

La medicina, la

psiquiatría, la policía y la educación

han asumido roles

pastorales muy similares.

Un ejemplo claro es la

relación entre médico y paciente.

Al acudir al médico,

depositamos en él nuestra confianza.

Le revelamos todo,

síntomas, preocupaciones, incluso aspectos

que no compartiríamos

con otros, aspectos íntimos

que no compartiríamos con nadie más.

Sin embargo, en esta

relación existe una desigualdad implícita.

El médico posee el

conocimiento y con él el poder de definir

qué es normal o

anormal en nuestro cuerpo.

La psiquiatría lleva

esta dinámica aún más lejos.

El psiquiatra no solo

diagnostica, sino que también define

qué es cordura y qué es locura.

Qué es normal y qué es anormal.

Foucault señala que expresiones como

te voy a curar o te voy a sanar,

ocultan una estructura de control.

¿Por qué?

Porque tras esa afirmación

se esconde una relación donde el

psiquiatra impone su visión al paciente.

Lo interesante es que esta lógica no

se limita a la medicina o la psiquiatría.

También aparece en la policía.

Cuando un agente

exige confesiones a un detenido,

o en la educación.

En la educación donde los

maestros no solo transmiten conocimientos.

No, también transmiten valores y normas

que reflejan ideologías dominantes.

Para entender cómo el poder

pastoral se conecta con la historia

es crucial analizar la

interpretación de los procesos históricos de Foucault.

A diferencia de Hegel,

quien concebía la historia

como un desarrollo

continuo hacia la autoconsciencia,

Foucault rechaza esta idea de linealidad.

Se inspira en Nietzsche, quien,

en Segunda consideración intempestiva,

describe la historia

como un campo de batallas,

y rupturas, no como

una narrativa progresiva.

Para Foucault, la historia

está marcada por discontinuidades,

por momentos en los que fuerzas

opuestas luchan por definir la realidad.

Aquí emerge una idea central.

La verdad no es universal ni fija.

Es un efecto del poder.

Las narrativas

históricas que consideramos oficiales

son en realidad

versiones que han logrado prevalecer.

Este enfoque tiene

implicaciones profundas.

Las instituciones

modernas no solo describen la realidad,

sino que la configuran.

Pensemos en la medicina,

que define qué enfermedades existen

y cómo deben ser

tratadas o en la psiquiatría,

que establece los

criterios para determinar

qué comportamientos son aceptables.

La educación, por

supuesto, no es una excepción.

De eso me di cuenta a los nueve años.

En las aulas, no solo

se transmiten conocimientos,

sino que también

se moldean subjetividades.

Los contenidos escolares

reflejan las prioridades de los controladores.

La historia que estudiamos en libros

de texto glorifica ciertos eventos y figuras

mientras silencia otras perspectivas.

Esto refuerza a una visión del mundo que

beneficia a quienes sustentan el poder.

Aunque no elabora una

teoría completa sobre la resistencia,

propone el concepto de

contraconducta que describe las formas

en que las personas

desafían las normas impuestas.

Estas resistencias pueden

ser discretas y casi invisibles.

O también pueden

convertirse en rebeliones

que desmoronan los cimientos del sistema.

Un ejemplo que impactó profundamente

a Foucault fue la

revolución iraní contra el Sha.

Durante este

evento observó cómo multitudes

desarmadas

enfrentaban un régimen opresivo.

En su artículo periodístico

titulado La Rebelión de las Manos Vacías

reflexiona sobre lo que

impulsa a las personas a arriesgarlo todo,

hasta la propia vida por una causa.

Concluye que a

menudo la rebelión escapa

a las categorías

tradicionales del análisis político.

Sin embargo, reconoce que

incluso en las circunstancias más adversas

los individuos conservan una

capacidad esencial para resistir.

Este pensamiento

tiene implicaciones profundas.

Foucault nos invita a

cuestionar las narrativas dominantes

y a explorar cómo el

poder configura nuestra realidad.

Al mismo tiempo nos recuerda

que aunque el poder sea omnipresente,

la resistencia siempre es posible.

En esa resistencia reside la

capacidad de imaginar un futuro diferente.

El poder nos atraviesa,

pero no nos define completamente.

Incluso en las redes más

complejas de control existen fisuras.

En esas fisuras

nace la libertad, como un río

que traza su camino

entre las rocas más firmes.

Hemos analizado cómo el

poder se entrelaza con el saber,

cómo modela nuestras

vidas y determina nuestras acciones.

Según Foucault, la historia no

es lineal, sino un campo de batallas,

un espacio donde las verdades

compiten, se imponen y en ocasiones se desmoronan.

Sin embargo, a pesar de

ello, o quizá precisamente por ello,

algo siempre

permanece, la posibilidad de resistir.

La resistencia no

siempre es un estallido.

A veces un susurro,

un pequeño acto imperceptible

que abre fisuras en

las estructuras más rígidas,

no necesita

explicaciones, simplemente ocurre.

Porque aunque el poder busque moldearnos,

nunca jamás logra borrar completamente

nuestra capacidad de imaginar alternativas.

Imaginemos por un momento esas

manos vacías que Foucault contempló en Irán.

Manos que se alzaron contra fusiles,

manos sin armas, desarmadas por completo,

pero cargadas con algo mucho más potente.

El deseo de

transformar lo que parecía inamovible.

Ese deseo vive en cada uno de nosotros.

El legado de Foucault no es

sólo una crítica, es un recordatorio.

Nos dice que el poder está en todos

lados, pero también lo está la libertad.

Nos invita a no

aceptarlo obvio como inevitable.

Nos desafía a

buscar las grietas, a mirar más

allá de las verdades

que nos han sido impuestas.

Y así,

mientras recorremos

este laberinto que es la vida,

quizás lo más importante no

sea hallar todas las respuestas,

sino continuar formulando las

preguntas que el poder desearía que olvidáramos.

Porque en cada

pregunta se abre una posibilidad

y en cada posibilidad

nace una chispa de cambio.