Prabhuji en Español

Para obtener más información sobre Prabhuji, visite: https://www.prabhuji.net/Prabhuji

Facebook: https://www.facebook.com/MysticAvadhuta/

Tienda: https://prabhujisgifts.com/

Youtube: https://www.youtube.com/c/Prabhuji108

Libros: https://prabhujisgifts.com/collections/books-in-spanish

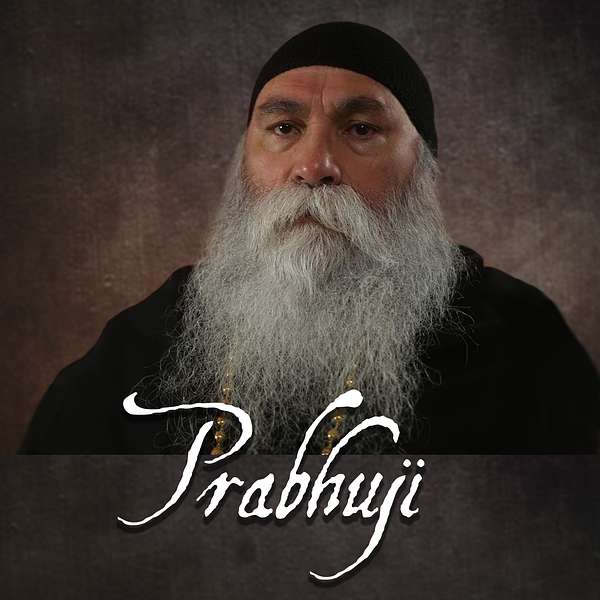

David, Ben Yosef, Har-Zion, quien escribe bajo el seudónimo de Prabhuji, es místico avadhūta. En 2011, decidió retirarse de la sociedad y adoptar una vida eremítica de silencio y contemplación. Pasa sus días en soledad, escribiendo, pintando, orando y meditando.

Prabhuji no acepta el papel de una autoridad religiosa que, a lo largo de los años, la gente ha intentado atribuirle. Aunque muchos lo consideran un ser iluminado, Prabhuji no se presenta como un predicador, guía, coach, creador de contenido, persona influyente, preceptor, mentor, consejero, asesor, monitor, tutor, orientador, profesor, instructor, educador, iluminador, pedagogo, evangelista, rabino, posek halajá, sanador, terapeuta, satsanguista, psíquico, líder, médium, salvador o gurú. Se ha retirado de toda actividad pública y no ofrece sat-saṅgs, conferencias, reuniones, retiros, seminarios, encuentros, grupos de estudio o cursos.

Durante 15 años (1995-2010), Prabhuji aceptó las solicitudes de algunas personas que pidieron expresamente ser discípulos suyos. En el año 2010, tomó la irrevocable decisión de rechazar nuevas solicitudes. Objeta la religiosidad social, organizada y comunitaria. Su mensaje no promueve la espiritualidad colectiva, sino la búsqueda individual e interior.

Prabhuji no hace proselitismo. A través de sus declaraciones, no intenta persuadir, convencer o inducir a nadie a cambiar su perspectiva, filosofía o religión. Prabhuji no ofrece consejos, asesoría, guía, métodos de autoayuda ni técnicas de desarrollo físico o psicológico. Sus enseñanzas no otorgan soluciones a problemas materiales, económicos, psicológicos, amorosos, familiares, sociales o corporales. Prabhuji no promete milagros ni salvación espiritual. Solo habla de lo que le ocurrió. Prabhuji comparte propia experiencia fraternalmente sin intención de atraer discípulos, visitantes o seguidores. En la actualidad, escribe libros y ofrece charlas solo a los pocos discípulos y amigos que le acompañan.

Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.

Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.

Les rogamos a todos respetar su privacidad y no tratar de contactarse con él, por ningún medio, para pedir entrevistas, bendiciones, śaktipāta, iniciaciones o visitas personales.

Este podcast no es administrado por Prabhuji mismo, sino por algunos de sus discípulos y amigos, con el propósito de preservar su mensaje de sabiduría.

Advertencia:Las ideas expresadas por Prabhuji no deben ser consideradas un sustituto del consejo médico o de la ayuda profesional. Si la ayuda o el asesoramiento de un experto es necesaria, deben buscarse los servicios de un profesional competente.

Prabhuji en Español

Michel Foucault: vida, legado y conexión entre saber y poder

Esta es la primera charla de dos dedicadas a la vida y el legado de Michel Foucault destacado y polémico filósofo del siglo XX.

Su pensamiento revolucionó nuestra comprensión del poder, el saber, y la subjetividad, impactando áreas tan variadas como la filosofía, la medicina, la psicología e incluso los estudios de género.

Esta es la primera charla de dos

dedicadas a la vida y el legado de

Michel Foucault

destacado y polémico filósofo del siglo XX.

Su pensamiento revolucionó

nuestra comprensión del poder, el saber,

y la subjetividad,

impactando áreas tan variadas como

la filosofía, la medicina, la psicología

e incluso los estudios de género.

Analizaremos su

biografía, sus ideas centrales

y sobre todo, su

influencia perdurable en el mundo actual.

Este análisis no se centra

solo en un hombre, en una persona

sino en una forma

innovadora de comprender

las estructuras que

nos rodean y nos moldean.

Michel Paul Foucault nació el 15

de octubre de 1926 en Poitiers, Francia.

En una familia acomodada.

Su padre, Paul-André

Foucault, era un reconocido cirujano

y su madre, Anne-Marie Malapert,

representaba los valores

tradicionales

de la burguesía de la época.

Michel fue el segundo de tres hermanos,

creciendo junto a su hermana

mayor Francine y su hermano menor Denis.

Foucault recibió una educación estricta.

Su infancia estuvo marcada por

expectativas muy altas de su familia

por ser el hijo varón destinado a

continuar el legado de su padre en medicina.

Sin embargo, desde

joven demostró un carácter introspectivo

y una inteligencia sobresaliente.

Completó sus estudios

primarios y secundarios en Poitiers

destacándose por

su notable capacidad académica.

Detrás de esta fachada de éxito

Foucault enfrentó profundas crisis personales.

Durante la adolescencia

sufrió episodios de depresión

que lo llevaron a

considerar el suicidio.

Ante esta situación, sus

padres lo enviaron a un psiquiatra.

Fue allí, en esas sesiones, donde

Michel confesó por primera vez su homosexualidad.

Este estigma generó en él

un constante conflicto interno

y un sentimiento de aislamiento.

En 1945, con tan sólo 19 años, Foucault

intentó ingresar a

la École Normale Supérieure,

una de las instituciones

más prestigiosas de Francia,

pero no logró superar el examen

de admisión en su primer intento.

Sin embargo, este tropiezo no lo detuvo.

Estudió intensamente en el

Lycée Henri-IV,

bajo la guía del destacado filósofo

Jean Hyppolite, especializado en Hegel.

Finalmente, en 1946,

logró ingresar a la École Normale,

donde permaneció por un

periodo de cuatro años.

Durante este tiempo,

Foucault tuvo contacto con

influyentes filósofos

contemporáneos como Maurice Merleau-Ponty.

Este periodo fue importante en su

formación, porque lo expuso a corrientes filosóficas

que posteriormente marcarían su pensamiento,

como la fenomenología, el

existencialismo y el estructuralismo.

A pesar de su éxito académico,

Foucault continuó enfrentando

intensas crisis personales

En el año 1948, tras obtener su

licenciatura en filosofía, intentó suicidarse.

Sin embargo, superó ese

episodio oscuro en su vida con resiliencia.

Decidió explorar el

comportamiento humano intensamente.

En 1949, obtuvo una licenciatura en

psicología, ampliando su formación intelectual.

En los años 50,

Foucault empezó a involucrarse políticamente,

motivado por su

interés por las estructuras de poder

y las ideologías, temas

clave en su obra posterior.

Bajo la influencia del destacado

teórico marxista Louis Althusser,

se unió al

Partido Comunista francés.

Sin embargo, su militancia fue

breve, en 1953, decepcionado por la rigidez del partido,

decidió abandonar

esta afiliación política.

En 1954, Foucault publicó su primer

libro, «Enfermedad mental y personalidad».

En esta obra, unió la filosofía y

la psicología para analizar las condiciones históricas

que configuran los desórdenes psíquicos.

Este enfoque

innovador en su tiempo

marcó el comienzo de una carrera

intelectual multidisciplinaria.

En 1955, Foucault se trasladó a Uppsala, Suecia,

para trabajar como lector de francés.

Una experiencia que resultó clave

para desarrollar las ideas centrales de su obra más influyente,

“Historia de la locura en la época clásica”,

publicada en 1961.

En este libro analizó cómo las

sociedades occidentales han definido

y tratado la locura a lo largo

del tiempo,

exponiendo las relaciones de poder

implícitas en estas prácticas.

Este enfoque histórico fue revolucionario.

Foucault entendía la locura no solo

como un fenómeno médico o psicológico,

sino como un constructo cultural que

reflejaba dinámicas de exclusión y control social.

Tras su estancia en

Suecia vivió en Polonia y Alemania,

donde continuó

profundizando en sus investigaciones.

En 1960, regresó a Francia para

enseñar en la Universidad de Clermont-Ferrand.

Allí conoció a Daniel Defert,

quien sería su pareja durante más de 20 años.

Este periodo marcó el inicio

de la etapa más prolífica de

su trayectoria intelectual.

En 1961, entre 1961 y 1969, formuló un método de

análisis histórico llamado «arqueología».

Este enfoque buscaba

desenterrar las estructuras

profundas que configuran las

prácticas discursivas de una época.

En obras como «El nacimiento de la clínica» (1963)

y «Las palabras y las cosas» (1966),

analizó cómo las ciencias

humanas construyen sus objetos de estudio.

Reveló los marcos epistémicos

que determinan lo que puede ser conocido.

No todos acogieron

su trabajo con entusiasmo,

Jean Paul Sartre, por

ejemplo, lo acusó de relativismo y

de abandonar los ideales

humanistas del existencialismo.

Pese a las críticas, su obra «Las palabras y las cosas»

consolidó a Foucault como

figura clave de la

filosofía contemporánea.

Desde 1969, Foucault

abandonó su método arqueológico

para adoptar uno genealógico

inspirado en Friedrich Nietzsche.

Este cambio metodológico lo llevó a

centrarse en las relaciones de poder

y cómo estas configuran

el saber y la subjetividad.

Su obra publicada en 1975, «Vigilar y castigar»,

es una de las más influyentes

Analizó el surgimiento de instituciones

disciplinarias modernas,

estudió prisiones, escuelas y hospitales.

Mostró cómo estas regulan comportamientos

y moldean identidades,

dando

lugar a lo que llamó biopolítica.

En sus últimos años, Foucault se

enfocó en la ética y la resistencia a las estructuras de poder

mediante prácticas de autocuidado.

Los volúmenes finales de «Historia de la sexualidad»

se publicaron en 1984.

En «El uso de los placeres» y «La inquietud de sí»,

exploró cómo los griegos y romanos

reflexionaban sobre la

moral y ejercian su libertad.

Esta etapa amplió su crítica al

poder, pero también ofreció una visión más

optimista sobre cómo construir formas

de subjetividad que escapen al control social.

Según Foucault, entender el poder no

es sólo un ejercicio intelectual,

sino un acto de resistencia que

él llama contraconducta.

Dice en «Vigilar y castigar»: «El poder genera conductas

y la resistencia al poder contraconductas».

Esta tesis permaneció inconclusa

debido a su fallecimiento antes de finalizarla.

Michel Foucault falleció el 25 de junio de 1984,

dejando un legado que inspira,

pero también incomoda.

Su obra invita a cuestionar las verdades asumidas

y reflexionar sobre las fuerzas

invisibles que moldean nuestra vida.

Su legado nos recuerda

que incluso en las estructuras más rígidas

existe espacio

para la libertad y la transformación.

Ahora exploraremos cómo las ideas de

Foucault transformaron nuestra comprensión del mundo,

desde el análisis del

poder hasta la redefinición de lo humano.

Su vida transcurrió

durante un periodo de profundos cambios intelectuales

donde se cuestionaban

las corrientes dominantes.

Él participó en debates

clave sobre conocimiento, poder

y la influencia de las

estructuras en nuestra existencia.

Foucault inició su labor filosófica

durante el auge del estructuralismo,

corriente que explicaba fenómenos humanos y

sociales mediante estructuras subyacentes.

Aunque se le asocia con esta

perspectiva, nunca aceptó esa etiqueta.

Coincidía sin embargo

en la crítica al humanismo

clásico y al sujeto

como centro de la experiencia.

Su pensamiento recibió la influencia

de Nietzsche, Heidegger y Lévi-Strauss,

quienes también cuestionaron

los fundamentos de la modernidad.

El estructuralismo

liderado por Claude Lévi-Strauss

transformó radicalmente la

forma de abordar el conocimiento.

En vez de considerar al individuo

como origen del significado, centró su atención

en las estructuras que

condicionan nuestras acciones, lenguaje y cultura.

Foucault asumió esta

perspectiva,

pero la amplió al afirmar que el

sujeto no es una esencia inmutable.

Según él somos el resultado de

historias, discursos y relaciones de poder

que nos moldean de formas que a

menudo no comprendemos plenamente.

Nietzsche fue clave

en este cambio de perspectiva.

Señaló que la verdad no

es eterna ni universal, sino

una construcción histórica que

varía según el tiempo y el contexto.

Heidegger, por otro lado,

criticó la visión moderna

que sitúa al

sujeto como centro del universo

Argumentaba que esta perspectiva

iniciada por Descartes provocó lo que llamó el olvido del ser,

reduciendo todo a

objetos susceptibles de dominio humano.

Foucault tomó estas ideas y

desarrolló su crítica radical del sujeto.

En su obra «Las palabras y las cosas»,

publicada en 1966,

planteó una

afirmación impactante para su época

«El hombre ha muerto»,

«El hombre ha muerto»,

pero no alude

a la desaparición del ser humano,

sino que cuestiona la idea del hombre

como base de todo conocimiento y moralidad.

Para él, esta concepción humanista

estaba agotada

y no podía sostenerse ante las nuevas maneras de

comprender el saber y el poder.

Pensemos en esto a través del

planteamiento del humanismo cartesiano.

Resumido en la célebre frase,

«cogito ergo sum» —«pienso, luego existo»—,

donde el sujeto se presenta como

fundamento de todo conocimiento.

Sin embargo, Foucault,

inspirado por Heidegger,

sostiene que este modelo no refleja

el funcionamiento real de las cosas.

El sujeto no es el origen de todo, es

una construcción, un efecto de estructuras históricas,

discursos y

relaciones de poder que lo moldean.

Esta crítica no fue fácil de aceptar.

Durante el mayo francés de 1968,

marcado por intensas protestas estudiantiles y sociales,

el estructuralismo enfrentó

fuertes cuestionamientos

por su excesiva abstracción.

Los estudiantes expresaron su rechazo

con la frase, «Las estructuras no bajan a la calle»

reflejando su

percepción de que esta teoría

no brindaba soluciones

prácticas para el cambio social.

En contraste, pensadores como

Sartre, defensores de la libertad

y la responsabilidad individual, fueron

mucho más valorados y apreciados en ese contexto.

Aquí surge una tensión interesante.

Sartre, al enfatizar la agencia

individual,

parecía pasar por alto las restricciones

impuestas por las estructuras.

Por su parte, Foucault,

Al centrarse en estas estructuras,

corría el riesgo de subestimar la capacidad

del individuo para

resistir o transformar su situación.

Este debate conserva su relevancia

hoy, especialmente al intentar comprender

cómo se articulan nuestras acciones

individuales con los sistemas que nos rodean.

Al finalizar esta charla sobre el

pensamiento de Michel Foucault,

reflexionemos brevemente sobre

la resonancia de sus ideas.

Su obra nos impulsa a trascender lo

evidente, cuestionar lo asumido como verdad

y desvelar las fuerzas silenciosas

pero constantes que moldean nuestra existencia.

Nos desafía a desentrañar los

discursos que sostienen nuestra realidad

y a entender que lo que

llamamos verdad no es más que el producto

de una historia

llena de luchas y tensiones.

Foucault nos legó una perspectiva

inquietante pero profundamente emancipadora,

un mundo donde el poder no

solo oprime sino también crea

y donde cada vínculo humano

alberga la posibilidad de cambio.

Su énfasis en la conexión

indisoluble entre saber y poder

nos alerta de que nuestras ideas más

íntimas no son enteramente propias.

Pero también nos señala

que en ese mismo espacio

germinan las

semillas de la resistencia.

Como en los jardines de

los antiguos filósofos

donde ética y política se fundían

en un diálogo incesante

Foucault nos invita a reflexionar

sobre el significado de ser humano

en un mundo regido

por estructuras invisibles.

Sin embargo, su mensaje va más allá.

Nos recuerda que incluso en los

sistemas más opresivos siempre existen grietas,

fisuras por las que se

filtra la luz de la libertad.

Al cerrar esta

sesión imaginemos qué preguntas

plantearía Foucault si

estuviera presente con nosotros.

¿Qué hacemos con el poder que

ejercemos y que se ejerce sobre nosotros?

¿Cómo transformar nuestras vidas y

sociedades a partir de este conocimiento?

Quizás en esa búsqueda

descubramos que comprender no es

un fin en sí mismo, sino el

primer paso hacia un cambio profundo.

Y tal vez al abandonar esta sala

carguemos con una certeza inquietante.

La filosofía cuando se vive plenamente

no sólo explica el mundo, sino que lo transforma

instándonos a

imaginar lo que aún no existe.